遇到醫療糾紛該怎麼辦?

遇到醫療糾紛時,建議您先向醫院申訴窗口反應,要求醫院成立醫療爭議關懷小組,解決醫療爭議;若院內不願受理,則建議您可向衛生局醫療糾紛調解委員會申請調解,由專業調解委員協助雙方溝通,尋求和解;若雙方無法達成共識,則可能需要提起訴訟。 若您想要了解更多關於醫療糾紛的處理方式,請繼續閱讀:

遇到醫療糾紛時,建議您先向醫院申訴窗口反應,要求醫院成立醫療爭議關懷小組,解決醫療爭議;若院內不願受理,則建議您可向衛生局醫療糾紛調解委員會申請調解,由專業調解委員協助雙方溝通,尋求和解;若雙方無法達成共識,則可能需要提起訴訟。 若您想要了解更多關於醫療糾紛的處理方式,請繼續閱讀:

以下是消費者常提出醫療糾紛相關問題,我們提供專業的資訊為您解答:

病患或家屬若認為醫師、藥師或護士...等醫事人員在醫療行為中有疏失,便可能產生「醫療糾紛」,根據醫療糾紛狀況不同,大致可分為「假性醫療糾紛」與「真性醫療糾紛」。假性醫療糾紛為病人或家屬認為醫生態度不佳、說明不完整導致醫病認知落差或其他與醫事人員之間交流相處的糾紛;真性醫療糾紛則是指延誤治療、治療不當、檢查有誤、技術疏失或用藥錯誤...等影響病患診斷、治療狀況的糾紛。

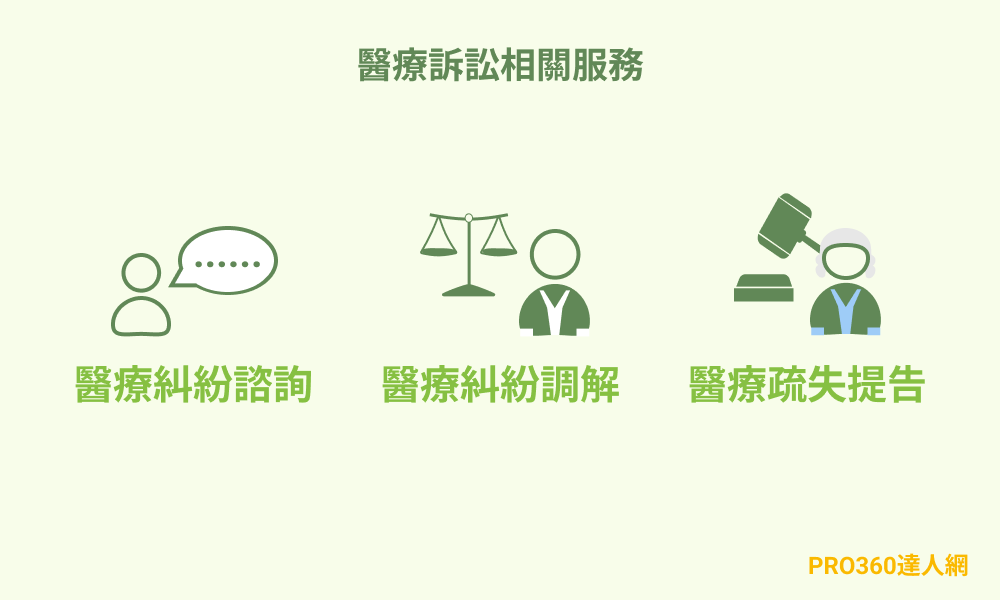

不論是準備提告的病患或家屬,還是被告的醫生、麻醉師或護士...等醫事人員,當遇到醫療糾紛時可以向專業律師諮詢法律相關問題,律師會依法律條文及過往醫療糾紛判決先例為您提供解答。

提告時會先進入調解程序,若調解不成才會進入訴訟程序,調解時有律師在場可為您審視調解條件與文件證據,以確保調解結果符合您應得的權益。

若是病患或家屬決定向醫事人員或醫院提告,可以委任律師寫訴狀及出庭,由專業律師為您撰寫相關文件,以爭取應有的權益與賠償。

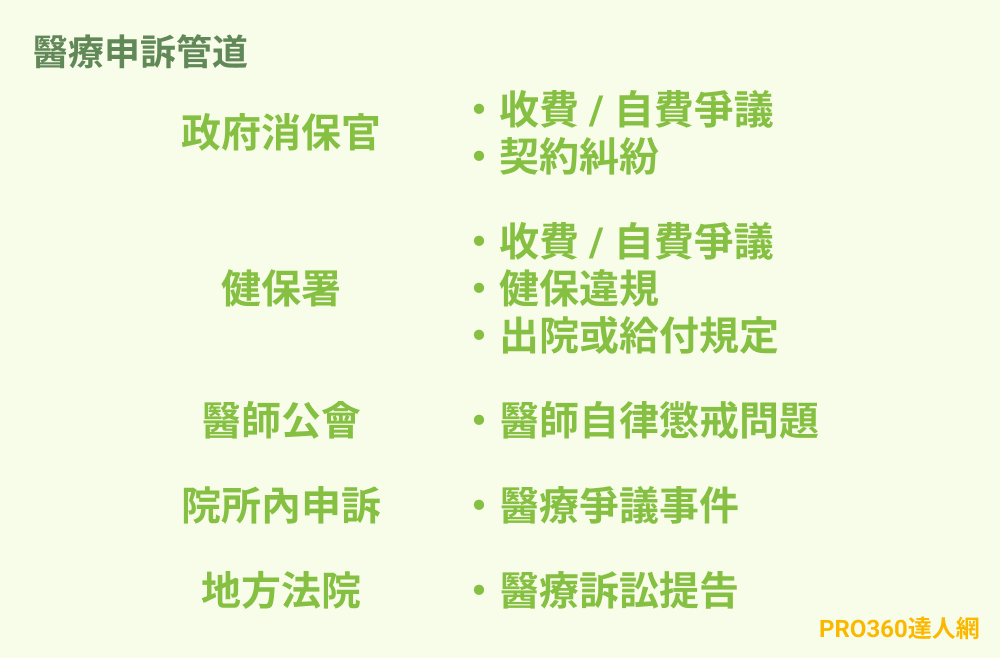

不論是調解或訴訟,訴諸法律途徑時,最重要的事便是舉證,因此產生醫療糾紛時務必先行蒐證,在醫療糾紛中可作為證據的文件及物品有:健保資料、病歷、醫療紀錄、人證、診間錄音與X光片、藥袋、點滴袋...等;蒐證後便可向相關單位申訴,依照糾紛情況不同,您可以提起申訴的相關單位也各異,像是收費爭議可向消保官或健保署提起申訴,若是醫療爭議則可向就醫的醫療院所提起申訴,以下為您介紹常見的醫療糾紛類型可申訴的管道:

如同大部分的訴訟案件,進入訴訟程序前會先進行調解,雙方接受調解條件即調解成功,若調解不成便進入訴訟程序,由於法官、檢察官或律師未必了解專業醫療行為,因此無法判定醫師的責任,而需先請醫審會協助醫療疏失鑑定,最後法官會依醫療鑑定報告、法律條文與案件狀況判決最終結果。

除了以上醫療糾紛簡介、相關服務介紹與處理流程,下面整理7個醫療糾紛的常見問題供您參考:

先行蒐證是產生醫療糾紛時須優先採取的行動,接著您可向就醫的醫療院所中專門處理醫療糾紛的單位、醫師公會、消保官或健保署、衛生局...等相關單位提起申訴並尋求律師協助。

凡就醫其間的人證、物證皆可作為證據,以下列舉可作為證據的相關文件資料或人事物:

醫療糾紛可能涉及民事或刑事訴訟,民事「契約關係」的追訴期為15年,「侵權行為」為自病人知悉損害起2年內,或是醫療行為造成損害起10年內;刑事需由被害人提告才成立的「告訴乃論」依知悉犯罪事實起6個月為追訴期,而即使被害人不提告,檢察官也可以起訴的「非告訴乃論」則是檢察官發現犯罪事實起有20年的追訴期。

醫審會為「醫事審議委員會」的簡稱,由許多醫療學者、專家與醫師組成,醫審會評估及審視法院提供的相關資料後會由初審醫師提出初審意見,最後經由多人合議與開會釐清資料爭議,做出最終的鑑定報告。

對醫審會的醫療報告有疑慮時可提出質疑或提交新事證再請醫審會重新鑑定,或是可以將資料交給其他專業醫學中心鑑定。

在正當合法使用藥物的狀況下,若有造成身體損害並向主管機關提出申訴即為「藥害救濟」,但目前僅有西藥能訴請藥害救濟,試驗藥品、醫療器材或中藥...等藥事糾紛無法申訴。

醫療疏失賠償可分為住院費、醫療費或生活所需開銷...等實際支出的「財產損害賠償」以及精神損失的「精神賠償」,下列三類為常見可賠償的項目供您參考: